7月の PICK UP MOVIE !『能登デモクラシー』“物言う人と ローカルテレビが 町を変えた”

物言う人と ローカルテレビが 町を変えた

思えば私たちは、東京を「標準」とした情報に日々さらされ続けている。内容が私たちの実感とかけ離れていても、さして違和感も抱かなくなっている。だからこそ、石川テレビが人口7000人に満たない穴水町を丹念に描いた本作には、大きな意味と魅力がある。これは、当初90分のテレビドキュメンタリー番組として制作放映されたという。そして放映後もさらに取材を進めて、映画版が公開されることになった。

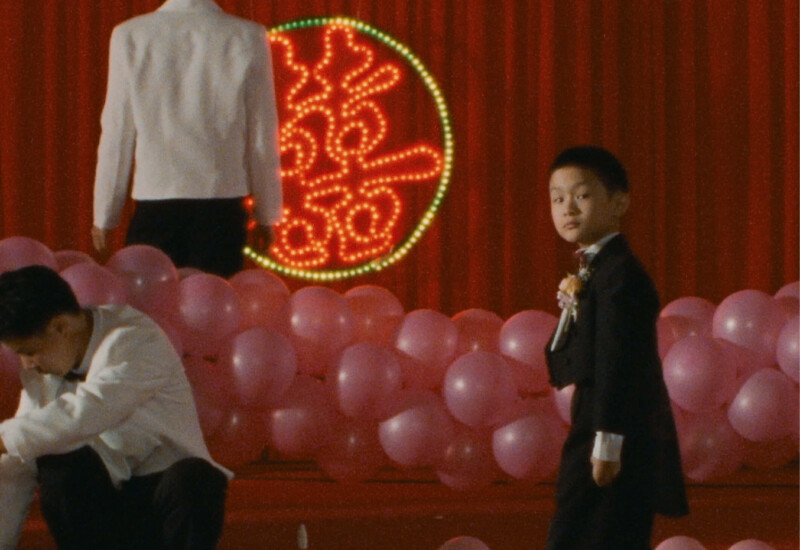

穴水町は波静かな穴水湾に面し、その向こうには立山連峰が見える美しい町だ。だが型どおりに開かれる町議会は大した議論もなく、行政をチェックする機能も果たしていない。役場には慣例踏襲と忖度がはびこっている。これらは私の身辺でもよくある、というより日本という国の縮図ではないだろうか。

そんな町にも、こつこつと物申し続ける人がいた。滝井元之は、長年にわたって手書きの新聞を発行し、いくつものボランティア活動を続けている。彼は、周囲に同調して自分の意見を言わない人々に呼びかける。もっと積極的になってほしい、何もしなければ何も変わらないのだから、と。

ところで町には、皆が知っていながら口には出さず、議会でも追及されない大問題があった。コンパクトシティを推進する自治体に国が与える助成金を利用した、現町長と元町長への露骨な利益誘導だ。これも、国政と同じように、うやむやにされてしまうのか?

何も動かないかに見えていた町が、動き出す。きっかけは2024 年1月に発生した能登半島地震。穴水町も大きな被害を被った。そして同年5月、石川テレビによるドキュメンタリー番組「能登デモクラシー」の放映が、町に風穴を開けた。震災の傷跡を抱える町で町民や町長がどんなふうに変わっていったかは、この作品でじっくり見て欲しい。

なあなあで行われてきたことからの脱却は、まことに難しい。だが震災ばかりか人口減少や高齢化問題が重くのしかかる小さな町で、人々はなんとかそれをやりとげようとする。なかでも町長と、彼に厳しい批判を突きつけた本作の五百旗頭監督との間でやり取りされる言葉はとても興味深い。

とかく無視されがちな辺鄙な場所で、田畑を耕し、果物を育て、上水道の整備も、道路の補修も自分たちでやってのける。そんな人たちの立場を超えた交流の仕方に、民主主義を育てていく光を見た気がする。

田村志津枝

ノンフィクション作家。一方で大学時代から自主上映や映画制作などに関わってきた。1977年にファスビンダーやヴェンダースなどのニュー・ジャーマン・シネマを日本に初めて輸入、上映。1983年からホウ・シャオシェンやエドワード・ヤンなどの台湾ニューシネマ作品を日本に紹介し、その後の普及への道を開いた。

▼こちらからPDFファイルをダウンロードして頂くことができます。

7月の PICK UP MOVIE !『能登デモクラシー』“物言う人と ローカルテレビが 町を変えた”

▼本作について詳しくはこちらから

『能登デモクラシー』

(C)石川テレビ放送